Último Lançamento

Blog do Guilhon – Posts mais recentes

Sobre Kissinger

Uma pequena deferência a uma grande figura humana, muito respeitado, mas também muito contestado,cuja história…

Meu canal no Youtube

Estou tentando ampliar os meios de contato com meu exíguo mas valioso público de leitores,…

Mossad, CIA e PF/Brasil

NARRATIVAS DO MOSSAD, da CIA e da PF da DUPLA DINO/LULISTA NÃO CONVENCEM NINGUÉM Ouvi…

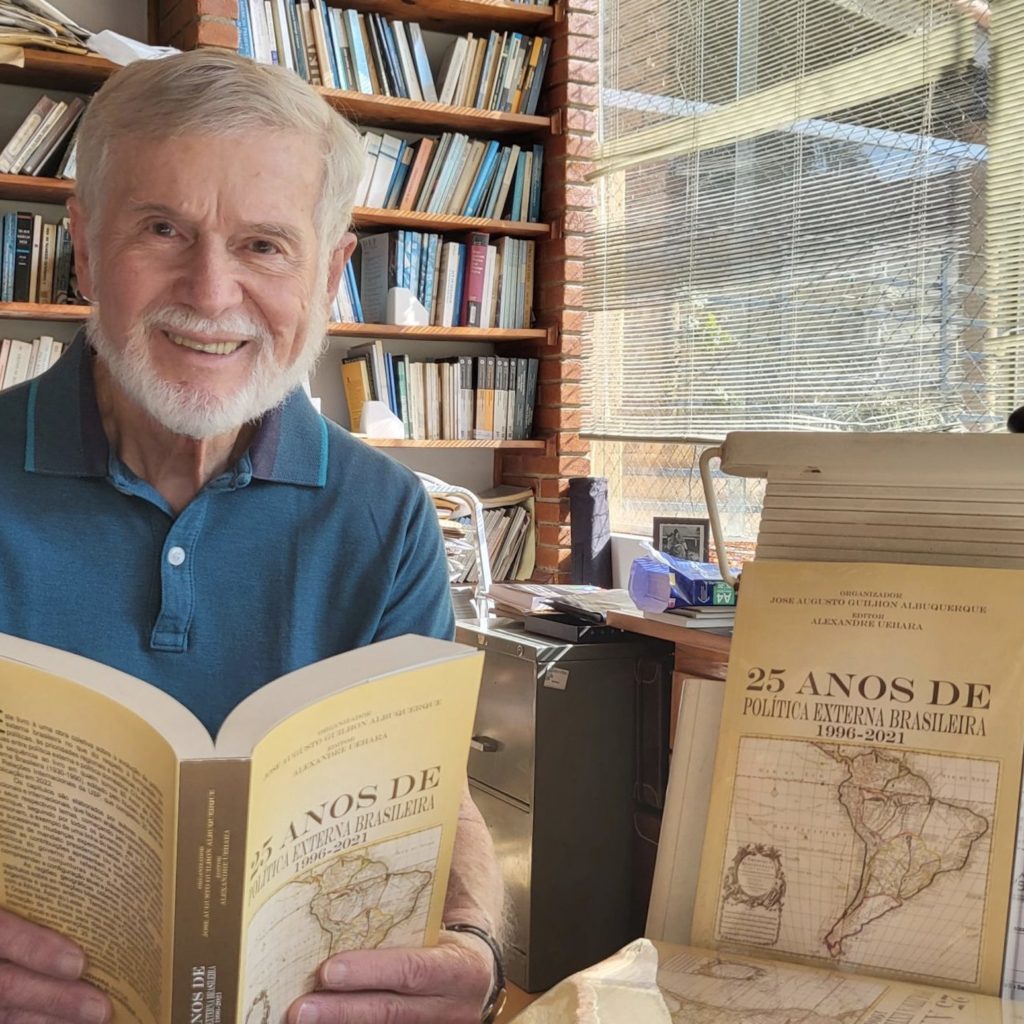

Entrevista sobre 25 Anos de Política externa Brasileira

Paiaiá é um entrevistador que se prepara e pesquisa sobre o tema e o entrevistado….

Lula, a Onça e a Vara Curta

Deu hoje no Estadão:LULA VAI DE MÃOS VAZIAS À CAÇA DE UMA ONÇAJosé Augusto Guilhon…

Nova versão da 1ª Via é o eleitor

ANUNCIANDO A NOVA VERSÃO DA INICIATIVA A 1ª VIA É O ELEITOR. CONTO COM SUA…

Livros em destaque

Introdução

à Ciência Política

25 Anos de

Política Externa Brasileira

Um Caso de Neopopulismo Maligno: Bolsonaro